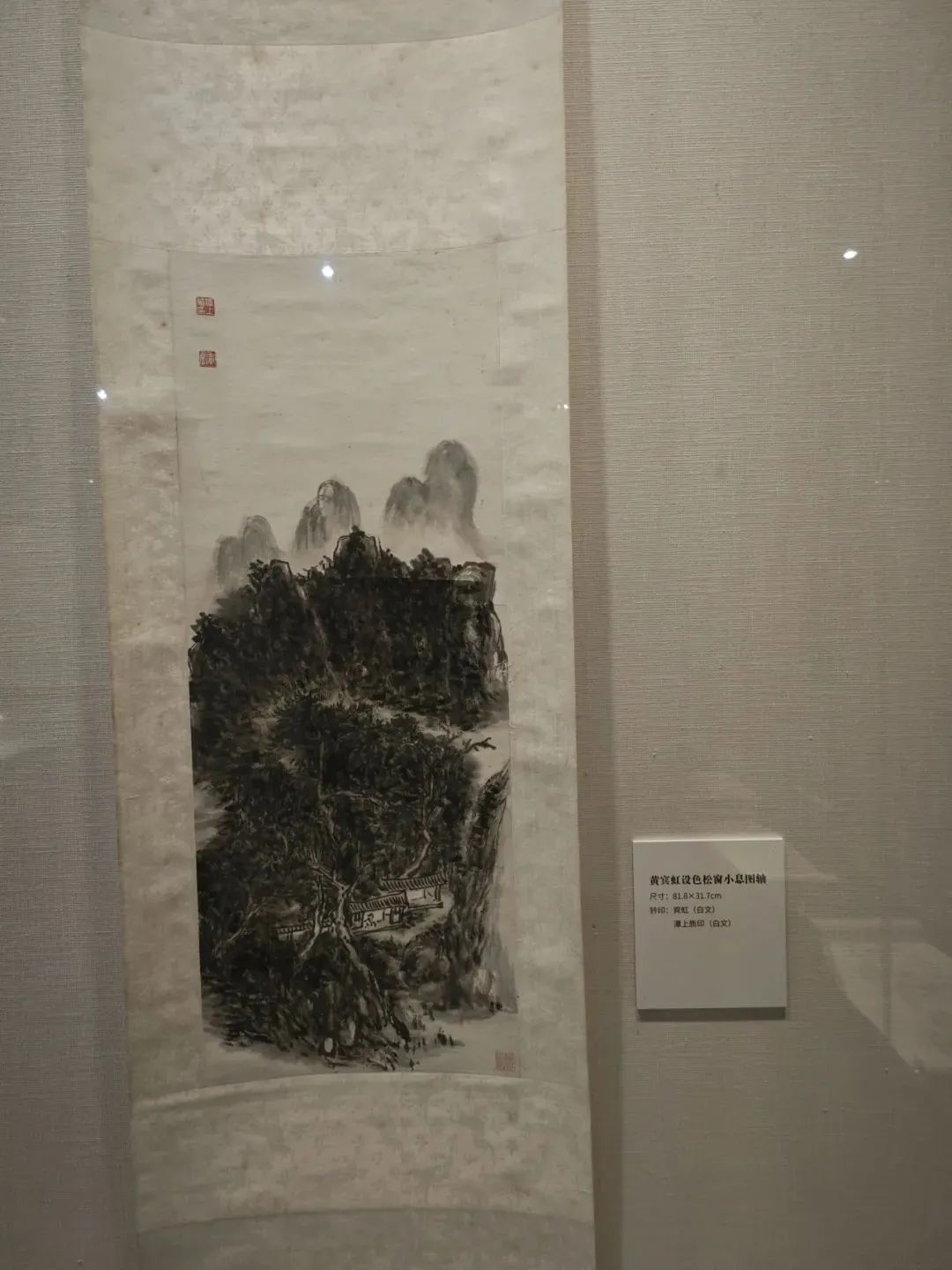

黄宾虹的“积墨法”是自古以来的最高峰!

2025年03月28日 本文来自:生活艺苑公众号 作者:李艳萍

黄宾虹“积墨法”:传统绘画技法的巅峰之境

在中国画的浩渺历史长河中,众多绘画技法如繁星闪烁,而黄宾虹的“积墨法”无疑是其中最为璀璨的一颗。黄宾虹作为近现代中国画坛的一代宗师,以其深厚的学养、独特的艺术风格和对传统技法的卓越创新,将积墨法推向了自古以来的高峰,对后世中国画的发展产生了深远影响。

黄宾虹生活在一个社会变革剧烈、文化思潮碰撞的时代。他出生于1865年,成长于中国近代社会的转型期,亲眼目睹了西方文化的冲击和传统文化的困境。然而,正是在这样的时代背景下,黄宾虹对中国传统绘画艺术产生了浓厚的兴趣和执着的追求。他自幼接触书画,广泛涉猎古代绘画作品,深入研究传统绘画技法,为其日后的艺术创作奠定了坚实的基础。在其漫长的艺术生涯中,黄宾虹不断探索创新,融合了多种绘画元素和技法,最终形成了独具特色的“积墨法”。

积墨法并非黄宾虹首创,早在古代就已出现。南朝谢赫在《古画品录》中提出的“六法”中,“骨法用笔”和“墨法”就与积墨法有着密切的关联。唐代张彦远在《历代名画记》中也有关于用墨的论述,为积墨法的发展提供了理论基础。到了五代两宋时期,积墨法在山水画中得到了更为广泛的应用,荆浩、关仝、董源、巨然等画家都善于运用积墨法来表现山川的雄浑气象和深邃意境。然而,在黄宾虹之前,积墨法虽有发展,但尚未达到如此高度的艺术成就。

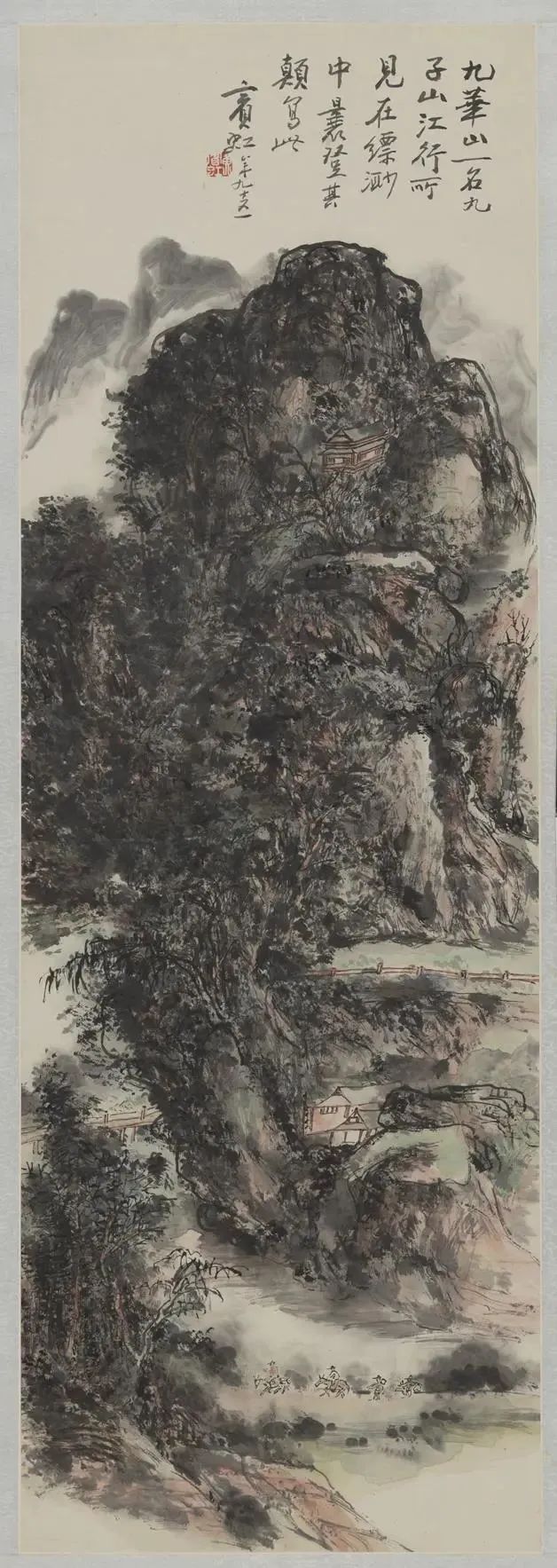

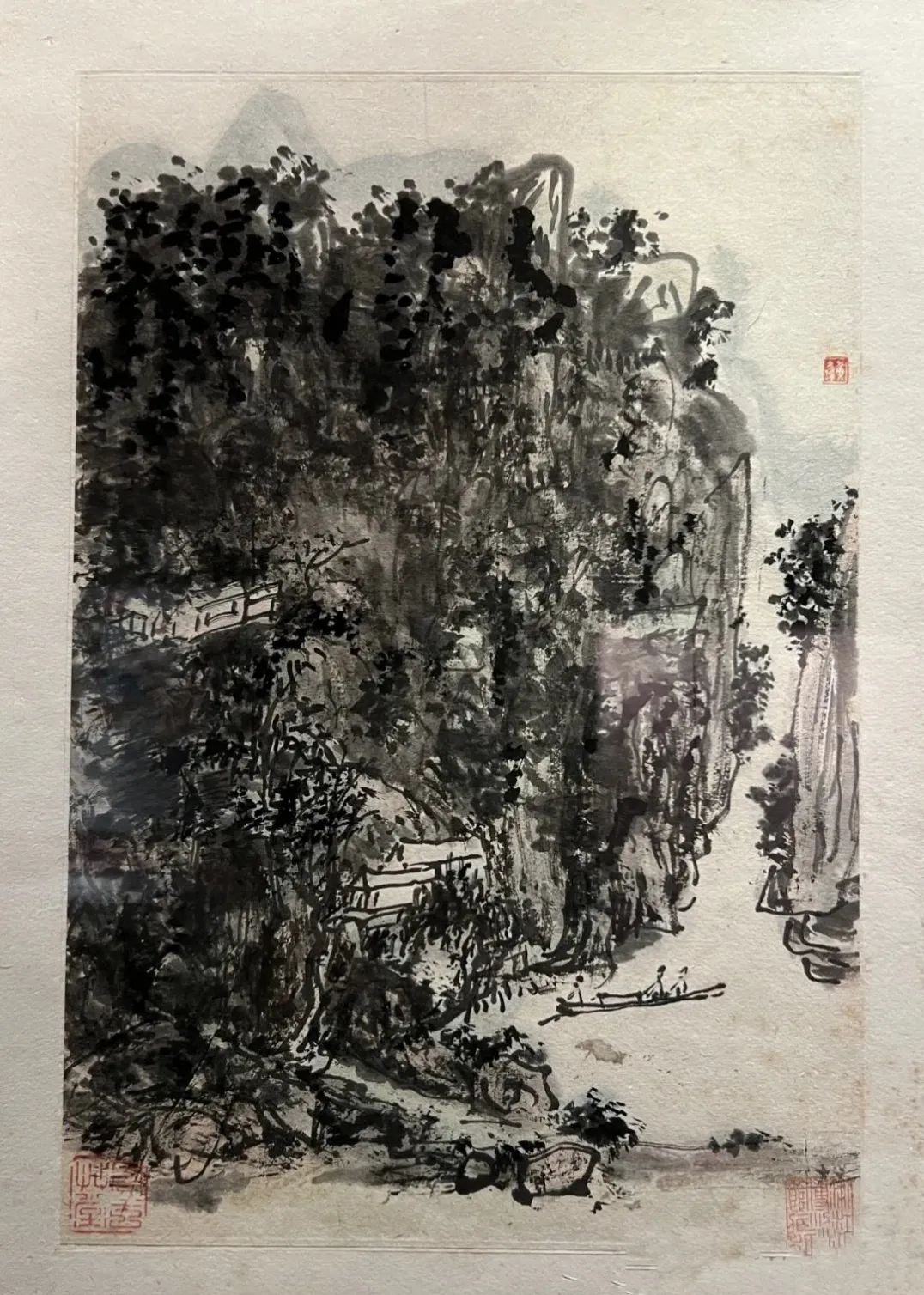

黄宾虹的积墨法具有独特的特点和表现形式。他的积墨过程并非简单的重复叠加,而是有着严谨的步骤和节奏。首先,以淡墨起稿,勾勒出山水的大致轮廓和结构,这一步骤注重线条的质量和表现力,以书法用笔入画,使线条富有韵律和节奏感。接着,逐渐用稍浓的墨色进行皴擦,丰富画面的层次和质感。在皴擦过程中,黄宾虹注重墨色的干湿、浓淡变化,通过不同墨色的交织和渗透,营造出自然而丰富的肌理效果。然后,反复积墨,层层叠加,每一层墨色都要在前一层的基础上有所变化和突破,使画面的墨韵更加深沉、厚重。黄宾虹的积墨法强调“墨不碍色,色不碍墨”,在积墨的过程中,巧妙地融入色彩,使墨与色相互交融,相得益彰,达到“浑厚华滋”的艺术境界。

黄宾虹的积墨法之所以能够达到如此高的艺术成就,与其对自然的深刻感悟和独特的艺术理念密不可分。他一生钟情于山水,游历了大江南北的名山大川,对自然山水的形态、神韵和气质有着深入的观察和理解。他认为,绘画要“师造化”,即从自然中汲取灵感和创作素材。在他的眼中,自然山水是一个充满生机和变化的有机整体,有着无尽的奥秘和美感等待着画家去发现和表现。他通过对自然山水的写生和感悟,将自然的神韵和精神融入到自己的绘画作品中,使作品具有了强烈的生命力和艺术感染力。同时,黄宾虹强调绘画要“内美”,即注重作品内在的精神内涵和文化底蕴。他认为,绘画不仅仅是对客观事物的描绘,更是画家思想情感和审美观念的表达。他的积墨法作品,通过深沉厚重的墨色和丰富细腻的笔触,传达出一种宁静、深邃、雄浑的美感,体现了他对传统文化的深刻理解和对人生境界的追求。从艺术表现效果来看,黄宾虹的积墨法展现出了无与伦比的艺术魅力。他的作品画面层次丰富,墨韵生动,给人以强烈的视觉冲击和艺术享受。在他的山水画中,我们可以看到山川的雄浑壮阔、树木的繁茂葱郁、云雾的缭绕变幻,仿佛置身于真实的自然山水之中。他的积墨法不仅能够表现出山水的外在形态,更能够传达出山水的内在精神和气质,使作品具有了一种超越时空的艺术感染力。例如,他的《黄山汤口》这幅作品,以浓重的墨色描绘出黄山的巍峨山势和磅礴气势,通过层层积墨和巧妙的留白,表现出山体的立体感和光影变化,画面中的树木、溪流、云雾等细节刻画入微,使整个作品充满了生机和活力,达到了艺术的完美境界。

黄宾虹的“积墨法”对后世中国画的发展产生了深远的影响。他的艺术理念和创作方法为后世画家提供了宝贵的借鉴和启示。许多画家在他的影响下,开始重新审视传统绘画技法,深入研究积墨法的运用和创新。在当代中国画坛,积墨法已经成为一种重要的绘画表现手段,被广泛应用于山水画、花鸟画等各个领域。同时,黄宾虹的“浑厚华滋”的艺术风格也成为了许多画家追求的目标,激励着他们在艺术创作中不断探索和创新,为中国画的发展注入了新的活力。

黄宾虹的“积墨法”是他对中国传统绘画技法的卓越贡献,是他在长期的艺术实践中不断探索和创新的结晶。他将积墨法推向了自古以来的高峰,使这一传统技法焕发出新的生机和活力。他的作品不仅具有极高的艺术价值,更承载着深厚的文化内涵和精神价值。在当今时代,我们应当深入研究和学习黄宾虹的艺术成就,传承和发扬他的创新精神,为中国画的繁荣发展做出更大的贡献。