晚明艺术品交易方式研究(上)

2020年12月11日 本文来自:艺术市场研究 文:宋长江

晚明是中国古代艺术品交易最为繁荣的时代,其艺术品交易方式也较为多样。文章从显性交易与隐性交易两方面入手,综合、系统探讨晚明艺术品的交易方式。其中显性交易越来越成为艺术品交易的重要形式,直销、寄售、典当、抵押均是常见的公开交易方式,除此以外又有买卖双方的私下交易。隐性交易有酬酢、雅贿与折俸三种方式,后两者更具时代特征。文章立足于文献考证,归纳总结晚明艺术品交易的基本特点,进而引古证今、探古识今。

晚明的商品经济在中国古代历史上最为繁荣,艺术品交易空前兴盛。在具体的艺术品交易过程中,交易方式是核心组成部分,不同的交易主体会选择不同的交易方式,不同的交易方式也会影响交易场所的选择与交易价格的确定。从明代社会情境出发,以交易的直接与间接、公开与私下层面来看,大致可分为显性交易与隐性交易两大类。两种交易形式互为依托,共生共荣。在以往的相关研究中,多注重晚明书画的交易价格,交易方式也有提及,但存在论述不全面、不系统的问题。本文基于显性交易与隐性交易两大类,各自细分出不同的形式,试图全面系统地观照晚明艺术品交易方式。

显性交易

显性交易即一般买卖活动,艺术品显性交易程度之深浅与商品经济发展呈正向对应关系。晚明艺术品显性交易形式较为多样,有依托市场机构的公开化交易,如店铺、摊位中的直接销售、寄售,又有当铺中的艺术品典当,一般以货币支付为主;还有不依托市场机构的买卖双方的直接交易,即交易主体之间的直接交易,通过货币、以物易物的形式支付。另有艺术品抵押,既可依托当铺也可以在私人宅邸进行,暂放入第一类里论述。

01依托市场机构的公开化交易

直销

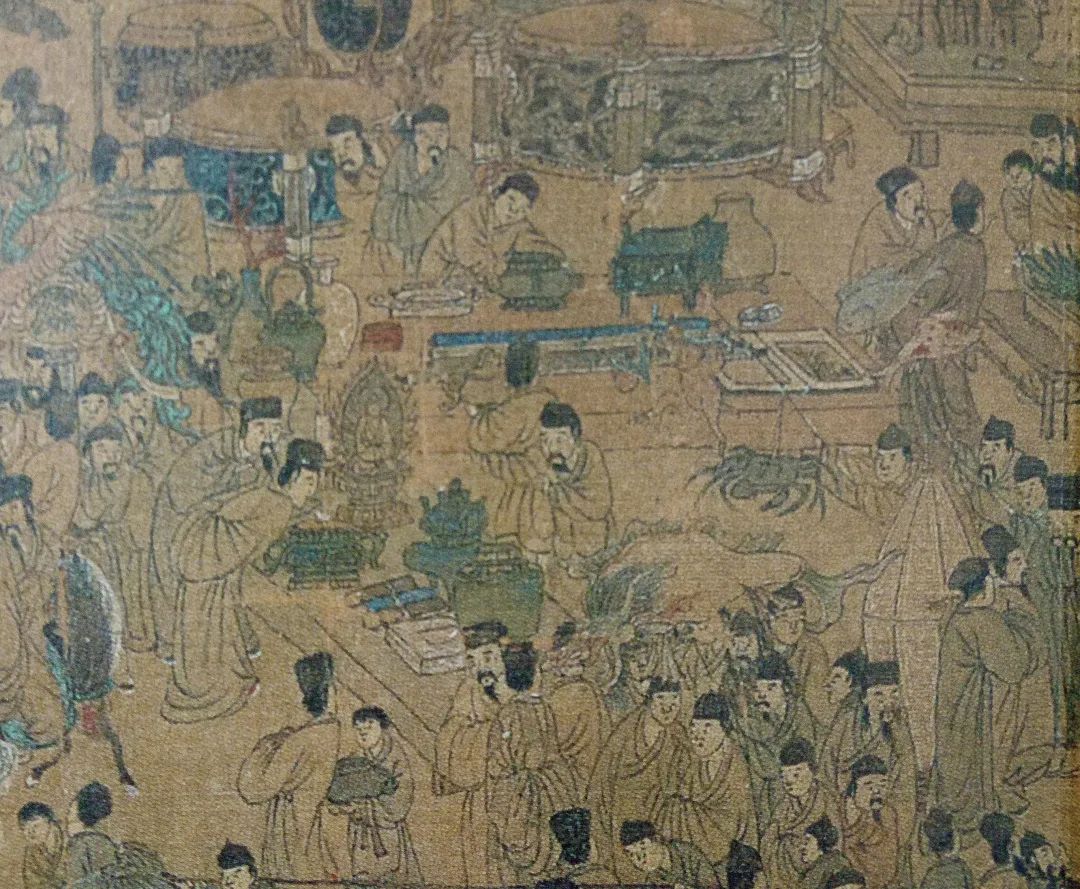

直销是此类市场交易最为典型者,即买卖双方经过协商而达成的直接交易,并在公开的交易场所完成。市场交易越发达,直接交易所占比重越大,晚明的直接交易远胜过宋、元乃至明代初期与中期。艺术商人或其它商人是主要交易中介,往往在公开场所的店铺或摊位上售卖。陈列展示是此类场所直销的一种重要特征。陈列展示是当前商品销售重要环节,其中有诸多原则,古代的古玩诗画公开直销同样如此。如描绘万历至天启年间南京上元节灯市的《上元灯彩图》,其中有多处艺术品直销场景。下图为其中一处摊位,画面上方短桌上陈列多种艺术品,其中大件鼎彝之器是陈列展示的最佳品类。在明代类似的绘画中,大型鼎彝的陈列已成为一种“固定图式”,一来可能由于彼时市场上充斥着大量铜器,无论真赝;二来或许公开陈列铜器已成为一种“广告”标识,购求者可以迅速知晓某店铺、摊位的主要经营品类。除古铜器之外,书画之类在摊位上较少公开展示,一般需要购求者单独打开赏鉴;古董店铺拥有空间优势,多会悬挂于墙壁,供购求者随时观看。从某种意义来讲,正是此种艺术品陈列,丰富了以往书画及古器物的观看模式。字画珍玩除一二文人于书斋把玩之余,在店铺、摊位公开陈设,便于购求的观赏,有几分类似于当代公开展览。不过,此中的观赏并非纯粹审美——无功利的静观,价钱的斟酌、购买与否应是多数观看者的内心所思。

图1 《上元灯彩图》中的摊位 万历至天启年间 作者不详长266.6厘米 宽25.5厘米 现收藏于故宫博物院

就购求者来说,闲来可去公开场所赏玩、购买艺术品,文人称之为“阅市”。明人有“阅古玩”“阅法帖”之说,而这里将闲逛市场也称之“阅”,带有品味、赏鉴之意,将鉴藏与交易视作雅事。詹景凤(1532-1602)在万历时期常阅市于北京灯市,如“张长史宛陵帖。……万历十三年(1586)正月,予在都下于灯市闻之,与韩祭酒言,韩立使人索至。”[1]詹景凤看到唐代书法家张旭的《宛陵帖》,帮助其友人韩氏购得。万历末年的嘉兴,赋闲在家的李日华同样喜爱“阅市”,在《味水轩日记》明确提到“阅市”就有五次,且多有友人相伴,其中有两次购得看中之物,表明市场交易普遍常见。李日华与陈良卿共同阅市,购得南宋罗泌撰《路史》一套,共16本,“五月一日,……遇陈良卿,相与阅市,购得罗长源《路史》,全帙十六本。”[2]虽未提及是否为宋版古书,但必定为喜爱之物。另有次交易不仅购得钟繇书法作品,又有宋代法帖、白定瓷器、成化窑瓷碟,收获颇丰:“九月四日,……阅市,购得钟绍京楷书五经残帖,又宋人牡丹诗帖,白定小瓯一,成窑碟二,俱妙。”[3]

寄售

寄售是公开交易的另一种重要形式,多是持有者委托专业商人销售,价格一般由商人裁定。如徽州歙县人汪弘泽为朋友代售一画,委托古董商方用彬(1542-1608):“近一相厚者以画卷托为雠易,且不欲售敝里诸家。我以公高人,又擅一时赏鉴,故尔奉去。价请尊裁,彼不琐琐较也。大雅者以弟先容,必不按剑。”[4]信中说明画价由方用彬定价,表示给予充分信任,按方用彬生活年代判断,该事应发生在万历年间。也有委托方仅定自己所得价,而销售时定何价格,由中间人拿捏,如生活于明末清初的邹之麟,别人请他代售一个宣德炉,“试期尽改缓,似为足下,……适有宣炉一个,其色古润之极。奉看过,有银可当之。”[5]由此可知,寄售交易既有绘画,又有明初期的宣德铜器,品种较为多样,并不受特定的交易方式所限。但以上两则材料并未指明交易场所,受委托方可能把寄售物置放店铺或摊位销售,也可能携带登门求售。但,店铺里寄售书画器玩在万历年间一定存在,姚旅在《露书》卷五中讽刺屠隆《鸿苞集》不是自己所作,为抄袭或集结他人文章,比喻成“寄售骨董肆”,其语为:“屠纬真鸿苞,是百衲衣,又是寄售骨董肆,虽云富有,皆非己物。”[6]可见,古董肆寄售应是常见之事。目前笔者尚未找到在店铺或摊位购买寄售书画器玩的明确记录。但在市场的供求关系中,必然先有某种需求,后有针对该需求的供给,既然存在委托销售(供给)的相关记载,便可间接佐证,购藏寄售艺术品(需求)这一行为在晚明是存在的。不过,购买者一般不会在意所购买之物是否寄售,类似记录应极少见。

典当

典当在中国可追溯至南北朝的寺院质贷。艺术品典当早在唐宋时已有出现,晚明则有更进一步的发展。明代典当行业分工精细,[7]典当发展较为成熟,专业化程度高,有柜台、写票、中班、学生、管事等若工种,各司其职。万历至崇祯年间,典当铺遍布大大小小城市之中,且有着解库、解铺、典库、典辅、当铺、质铺等多种名称。人为生活所迫,而一时又找不到合适的买主,将物品送往当铺便是最佳选择,艺术品典当司空见惯。李诩《戒庵老人漫笔》中有一记载:“王逸少二谢帖真迹,七十六字,后有赵清献公抃并苏子容等跋。……此余乡顾山周氏先世物,子孙欲求售,物携以问价于文衡山,……后典于阊门一当家。”[8]从中可见:一,价格极高的王羲之真迹,在嘉靖年间也会以典当的形式交易;二,苏州阊门是当时苏州最为繁华的商业区,其间应有大量的当铺,是江南典当行业的一个典型代表;三,对于急欲求售艺术品者,典当是一个相对快捷的交易方式。以上三点也可以看作晚明艺术品典当的基本特点,贯穿始终。

图2 《南都繁会图卷》中的“当铺”《南都繁会图卷》中的“画寓”明无名氏绘 绢本 设色纵44厘米 横350厘米 现藏中国国家博物院

因坐拥大量被质押的艺术品,当铺业主的艺术品购藏需求得以满足。《大明律》有明文规定:“凡私放钱债及典当财物,每月取利,并不得过三分。年月虽多,不过一本一利。违者笞四十。”[9]也即是说,若想赎回所当之物,每月最多不过三分利,无论过多久,赎金也不能超过本金两倍。不过,一般而言,典当出去的很少能有赎回,多归铺主所有。万历至崇祯,许多知名的赏鉴家都参与艺术品典当,如万历早期的王世贞与项元汴,万历晚期至崇祯年间的汪砢玉等。文人士大夫开有当铺,并多有书画典当活动,王世贞有载:“新安生以赵文敏篆书《千文》乞余跋,……吴生别之二岁所,乃在余质库中。惊问主事者,生质之得四十金,用为家具,径去不顾矣。”[10]有趣的是,新安吴生先请王世贞在赵孟頫篆书《千字文》上题跋,之后再典当于王世贞所开当铺。想来,有了王世贞的题跋价格可以升高;而选择王世贞的当铺,当铺管事者应能较为轻易认出王世贞笔迹,确信该书法为赵孟頫真迹无疑,便于交易。除当铺接收艺术品外,王世贞也当出过书法真迹,万历年间,王世贞将钟繇《季直表》典当给项元汴,“是月以催科不办,持质诸欈李项氏矣”。[11]可见,除东晋王羲之书法真迹外,甚至有年代更久、三国曹魏时期的书法真迹也通过典当交易的方式流通,且沟通了苏州与嘉兴两方收藏巨眼。王世贞为苏州太仓人,王世贞的典当经历,就符合上文所说典当的三个特点。相较王世贞,项元汴当铺中的艺术品交易有过之而无不及,可以说,项元汴能成为有明一代的伟大藏家,与其艺术品典当交易有较大关联。正如清代朱彞尊所说:“坐质库估价海内珍异,十九多归之”,[12]“十九多归之”可能略有夸张,但也充分证明当铺为项元汴带来数量巨大的藏品。崇祯时的汪砢玉为亡母凑集丧葬费用,出售大量书画珍玩,即是通过典当方式,“崇祯戊辰(1628)春,遭内外难,营殡事,典质古玩”。[13]此次典质数量颇大,“宋元昭代名迹,各百余册,卷轴称是,并虎耳彝、雉西、汉玉、犀珀诸物,易赀襄事。”[14]既有书画名迹,又有古器珍玩,汪砢玉最为惋惜的是其中《霞上宝玩》和《韵斋真赏》两册古画,并多次提及。

艺术品典当得益于典当行业的发达,从出售者来看,能为其提供生活上的帮助;对收受方来说,典当能以较低的价格获取藏品,且省去了寻找、讨价还价等环节,可谓“布下八卦阵,单捉飞来将。”无论是购藏主体的文人、商人,亦或是靠典当成为大藏家,这些在唐宋元时期均不可考证,是晚明艺术品典当交易的一个鲜明特点。晚明的艺术品典当交易已有一定规模,在苏州太仓,嘉兴都有艺术品当铺。典当品种既有书法、绘画,又有古器珍玩,上到魏晋,下至元明,均囊括在内。据目前所掌握文献来看,艺术品典当与一般物品典当难分难解,晚明尚没有专门的艺术品典当,但艺术品在典当行业中所占的比重仍不可小觑。典当是一种高效的艺术品交易方式,这无疑推动了中国艺术品交易的市场化进程。

质押

艺术品质押是与典当类似的交易方式,这在晚明也较为常见,仅李日华《味水轩日记》中就有不下25次记载,多记以“质”“质钱”。不同的是,典当需开设有当铺,而抵押除了在店铺内进行之外,也可在宅邸私下完成交易:

(万历三十八年,1610)七月十三日,盛德潜卒于王家桥坊从子之居。至是,其从子以所遗哥窑洗一,……倭漆香炉一,……以是质钱。免应之。[15]

(万历三十九年,1610)七月二十九日,人以陈白阳墨荷一幅质钱去。[16]

以上两则是别人以艺术品质押在李日华处,另有友人通过质押获得绘画精品,后请李日华赏鉴。万历四十四年(1616),谭孟恂质得张择端《清明上河图》,持来求李日华鉴定,李认为该画是其四五年前所见真品。[17]《清明上河图》在明正德年间已被认为是绝世精品,被首辅李东阳收藏,后转入陆完手。陆完子质于昆山顾氏,文嘉《钤山堂书画记》有记“陆氏子负官缗,质于昆山顾氏。有人以一千二百金得之。”[18]后严嵩得之。其间还有一段传奇:都御史王忬(江苏太仓人,王世贞之父)购得赝品,送于严嵩,被装潢匠汤氏认出,严嵩大怒,后王忬惨死,[19]除李日华外,《万历野获编》亦有类似记载。严嵩败,该画入内府,后被太监冯保得。万历十年(1582),张居正卒,冯保败,《清明上河图》失落民间。[20]《清明上河图》在明代长期被高官权臣所藏,后一度消失,却在万历末年以质押的方式现身于嘉兴,表明万历末年浙江嘉兴艺术品交易之盛。

02交易主体之间的直接交易

购求者与供给者、中介不依托具体公开场所的直接交易,也可称之为私下交易。此种交易相对随意、隐蔽。在艺术品交易还未形成真正的市场时,此类交易不可或缺。按具体的支付环节,交易主体之间的直接交易可以分为货币交易、以物易物与其它形式。在此需要补充说明的是,依托市场机构的公开化交易多以货币支付,但也不排除以物易物。

货币交易

晚明社会各阶层均常见货币支付书画器玩,尤以商人为甚,另见于文人与商人之间的交易,一般市民与文人士大夫的交易等。项元汴商人出身,有整理帐目的习惯,对于购买的书法绘画一般会有详细记录,如项元汴于隆庆三年(1569)八月朔日,以50两从无锡安氏处购得《晋右将军王羲之每思帖》。[21]项元汴还会在书画作品上记录用多少钱购得,应值多少等信息,将艺术品的价值货币化,虽遭到后人的诟病,但却能有效地指导下一次的交易。偷盗得来之物,持有者急于出手,一般选货币交易。如詹景凤记载:“《吴道子观音七十二化身卷》,……入成国弟朱箑庵。朱死,家奴窃出售顾汝和九十金。”[22]朱箑庵即朱希孝,是成国公朱希忠之弟,两兄弟都是收藏大家。朱希孝逝于万历三年(1574),詹景凤所记之事应发生在万历初年。平民若出售艺术品,为快速求钱,多选货币交易。万历四十年(1612)三月,有一普通市民向李日华出售一轴宋拓法帖,后质钱而去。[23]当然,文人士大夫私下购得艺术品,也多会选择货币交易。万历前期,王世贞购得文徵明小楷书法作品,“第五册为文待诏徵仲小楷《甲子杂稿》。……此本乃故人子售余,为直十千,因留置此。”[24]万历三十八年(1610),李日华购买盛德潜的砚台,其录:“正月二十七日,盛德潜以柯丹丘藏砚一,质余金一镮去。”[25]柯丹丘即柯九思(1290-1343),元代台州人,字敬仲,号丹丘,善书画。他所用过的砚台至万历末年已有两个半世纪。这里的记价,一来表明货币成为书画器物交易的重要支付手段,二来也表露出,文人对于以金钱衡量清赏之物,已经习以为常,不再刻意避免。

货币支付不受社会阶层所限,一般也不受时空所限。在跨阶层的交易中,如平民出售书画器玩给文人士大夫,货币支付也是最佳选择。但货币交易也有一定的局限性,金属货币本身有相当的重量,不便随身携带,詹景凤提到几次因随身银两不足,而与相中的书画失之交臂。

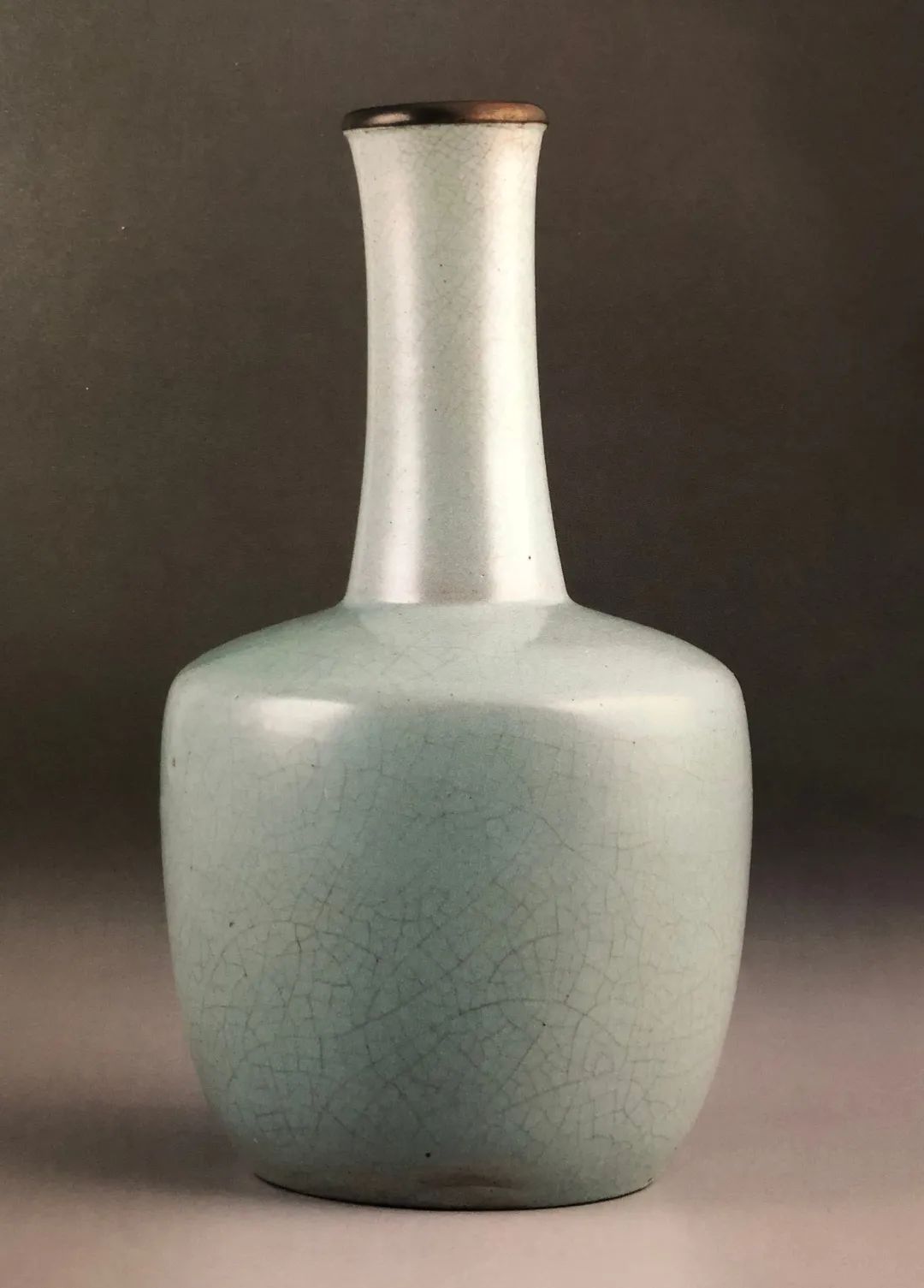

以物易物

文人士大夫之间的交易,若直接谈金钱,可能有伤清雅。所以,“以物易物”的方式在文人群体之间的私下交易中更为常见。在交易过程中,以物易物可分为用其它物品换取艺术品、艺术品互换两种形式。早在唐宋之时,书画互易的交易形式已较为常见,在文人阶层中尤为流行,这种情况在晚明得以继承发展。首先,用其它物品换取书画器玩的交易,如米之类的粮食。米在南方是每日必食之物,在多数情况下,米等同于货币。王世贞题跋记载:“俭岁鲜食,人有以丰道生手书《杂说》鬻者,竟月无所遇,余乃以五斗米得之。”[26]另如张丑《清河书画舫》:“万历丁亥(1587年),吴中复大水,施子以此卷(唐寅《野望悯言》一卷)来质米。”[27]两则有共同之处,都是发生在饥荒之年,此时多数人以裹腹为第一目的,不选择银两,直接换成粮食更为便捷。当然,正常年景时,也会有人用器玩换取粮食,如李日华日记有言:“(万历三十七年,1609)七月十五日,夏贾以端砚质米。”[28]夏贾是个专职艺术品商人,他也选择以砚质米,可见该形式也被商人所接受。其次,艺术品互换。这种形式的交易多发生在文人士大夫之间,或收藏家之间。他们不乏生活物资,也不缺钱财。钱是流动之物,来去有时,而藏品一旦失去,就难得再见。如王世贞用五代董源的绘画换得别人五代杨凝式的书法二帖,用层云峰承晏墨换得唐代怀素书法二帖。[29]汪砢玉《珊瑚网》记载了多次以物易物的交易,有时以古器物换书画,有时书画互换,如“(吴仲圭水石竹图)此幅予得之青浦曹氏,后以易高明水汝窑纸槌瓶”,[30]用元四家之吴镇一幅画易得宋汝窑纸槌瓶。另如“(黄公望《缥缈仙居图》)此图予携白下,东仓杨汝迈见而爱之。别后,汝迈遥将紫筠筐一只,内盛弇州四部稿正续及敬美奉常稿,又古玉名磁种种。余因举图酬焉。”[31]汪砢玉的书画器玩互易主要发生在同阶层的藏家之间,或与文人之间;面对古董商,则毫无忌讳地谈论金钱。[32]

图3 北宋汝窑青瓷奉华纸槌瓶 高22.4厘米 口径4.4厘米 足径8.6厘米 台北故宫博物院藏

以物易物无需货币中介,双方可以直接得到相中之物,虽为一种原始交易形式,但仍有存在的合理性。艺术商不需要另去他处购进,在物物互易之中即可得利。但其中也存在问题,如怎样断定价格,保障平等互易。所以,该形式更适宜于藏家之间的交易,彼此都拥有一定鉴赏能力,互不欺瞒,从而保障交易的顺利进行。不过,互换前提在于个人喜好,碰到钟爱之物,不计较价格也能理解。

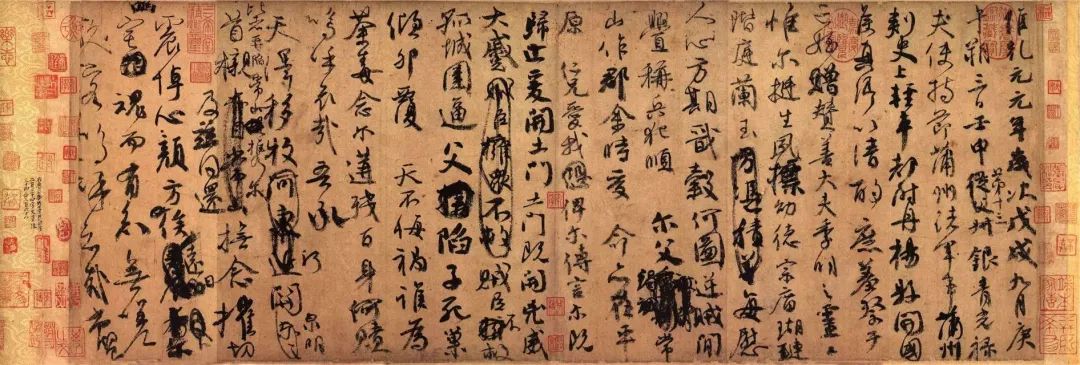

除以上几种之外,显性交易还会以其它交易形式存在,如以书画器玩为赌资。“(孙七政)尝与余明之(名德明)从伯赌胜。从伯出一文待诏书扇,先生一古镜,价可十倍扇。”[33]文待诏即文徵明,嘉靖初年,曾在北京短暂任职,故有文待诏之称。孙七政主要活动于隆庆、万历年间,苏州常熟人,好酒,“先世所蓄古器彝鼎名贤书画,时入质库,以佐酒资。”[34]将文徵明所书之扇作为赌资是本性使然。从该赌博可见,文徵明的书画作品,在万历前期的苏州已广泛进入流通领域,可等同于货币;古镜与扇子共为赌资,是另一种形式的书画与古器的互易。另有一种延期购买的交易形式,类似于当下的分期付款。出售者有时可以长期留待贾之物于有意向的购求者手中,供其仔细赏鉴把玩,也为其留足筹备银两的时间。董其昌就有过类似经历,出售者将颜真卿的《祭侄文稿》留董其昌处两月,但董仍无钱购买,遂被商人买去,《容台集》有载:“鲁公《祭季明文》昔在殷尚书家,其孙携至长安,留余斋两月,无以酬直,遂落贾人手,不复可得矣。”[35]此种私下交易也可能需要购买者先付定金,视具体情况而定。清初朱彝尊(1629-1709)曾先向售卖者付定金三十缗,留元四家王蒙之画于斋中,后无力付全款,与之失之交臂。[36]延期付款的交易也是中国特有的交易方式,绵延至今。鲁公《祭季明文》,即颜真卿《祭侄文稿》,全称为《祭侄赠赞善大夫季明文》,元代书法家鲜于枢已誉其为“天下第二行书”,直到今天。《祭侄文稿》在明末应价格颇高,只有尚书(正二品)这样的高官才有财力藏,而同样是正二品官的董其昌也无法一次支付。从中可见,交易方式可能因具体某一交易对象而改变,价格过高者,即可能选择延期支付的方式交易。当下,上千万、过亿的艺术品也多有分期付款者,古今一理。

图4 颜真卿《祭侄文稿》纵28.1厘米 横72.3厘米 台北故宫博物院藏

依托市场机构的公开化交易在晚明得到进一步的加强,社会各阶层都会选择这一形式交易艺术品。不依托市场机构,交易主体之间的直接交易,不受公开市场行规的约束,相对自由灵活,不过私下交易需建立在双方充分信任的基础上。在晚明,市场与私下交易并行不悖,二者互为补充。一般而言,价格较低的艺术品公开交易比重大于高价格者,高价的精品更适于私下交易。相较而言,江南地区公开交易所占比重要大于其它地区。